牛の首の怪談とは、この世の中で一番怖く、また有名な怪談であるが、あまりの怖さ故に、語った者、聞いた者には死が訪れる・・・。

よってその話がどんなものかは誰も知らない、という話。

私も長い間はこんなのは嘘だ、出鱈目だ、一人歩きした怪談話さと、高を括っていたんですが・・・まあお聞きください。

明治初期、廃藩置県に伴って、全国の検地と人口調査が行われた。

これは地価に基づく定額金納制度と、徴兵による常備軍を確立するためであった。

東北地方において、廃墟となった村を調査した役人は、大木の根本に埋められた大量の人骨と牛の頭らしき動物の骨を発見した。

調査台帳には特記事項としてその数を記し、検地を終えると、そこから一番近い南村へと調査を移した。

その南村での調査を終え、村はずれにある宿に泊まった役人は、この村に来る前に出くわした、不可解な骨のことを夕食の席で、宿の主人に尋ねた。

宿の主人は、関係あるかどうかは分からないが・・・と前置きをして次の話を語った。

以下はその言葉を書き取ったものであります。

天保3年より数年にわたり大飢饉が襲った。

俗に言われる天保の大飢饉である。

当時の農書によると「倒れた馬にかぶりついて生肉を食い、行き倒れとなった死体を野犬や鳥が食いちぎる。親子兄弟においては、情けもなく、食物を奪い合い、畜生道にも劣る」といった悲惨な状況であった。

天保4年の晩秋、夜も更けた頃、この南村に異形の者が迷い込んできた。

ふらふらとさまよい歩くその躰は人であるが、頭部はまさしく牛のそれであった。

数人の村人が捕まえようとしたその時、松明を手にした隣村のものが十数人現れ、鬼気迫る形相にて、「牛追いの祭りじゃ、他言は無用」と、口々に叫びながら、その異形の者を捕らえ、闇に消えていった。

翌日には村中でその話がひそひそと広がったが、誰も隣村まで確認しにいく者はいなかったが、その日食う物もない飢饉の有様では、実際にそれどころではなかた。

翌年には、秋田藩より徳政令が出され、年貢の軽減が行われた。

その折に隣村まで行った者の話によると、すでにその村に人や家畜の気配はなかったとのことだった。

それ以後、「牛の村」とその村は呼ばれたが、近づく者もおらず、今は久しく、その名を呼ぶ者もいない。

重苦しい雰囲気の中で宿の主人は話し終え、そそくさと後片づけのために席を立った。

役人はその場での解釈は避け、役所に戻り、調査台帳をまとめ終えた頃、懇意にしていた職場の先輩に意見を求めた。

先輩は天保年間の村民台帳を調べながら考えを述べた。

先輩:「大飢饉の時には、餓死した者を家族が食した例は聞いたことがある。しかし、その大木のあった村では、遺骸だけではなく、弱った者から食らったのであろう・・・。そして生き人を食らう罪悪感を少しでも減らすため、牛追いの祭りと称し、牛の頭皮をかぶせた者を狩ったのではなかろうか。おまえの見た人骨の数を考えるとほぼその村全員に相当する。牛骨も家畜の数と一致する。飢饉の悲惨さは筆舌に尽くしがたい。村民はもちろん親兄弟も、凄まじき修羅と化し、その様はもはや人の営みとは呼べぬものであったろう。このことは誰にも語らず、その村の記録は破棄し、廃村として届けよ。また南村に咎を求めることもできまい。人が食い合う悲惨さは繰り返されてはならないが、この事が話されるのもはばかりあることであろう。」

この言葉を深く胸に受け止めた役人は、それ以後、誰にもこの話は語らず、心の奥底にしまい込んだ。

日露戦争が激化する頃、病の床についたこの男は、戦乱の世を憂い、枕元に孫たちを呼び寄せ、切々とこの話を語ったという。

この孫の中の一人が、自分である。

当時は気づかなかったが、祖父が亡くなった後に分かったことがあった。

何の関係もないと思われた南村の者が、隣村の民全員を牛追いの祭りと称して狩り、食らったのが真実である。

そうでなければ全員の骨を誰が埋められるものか・・・。

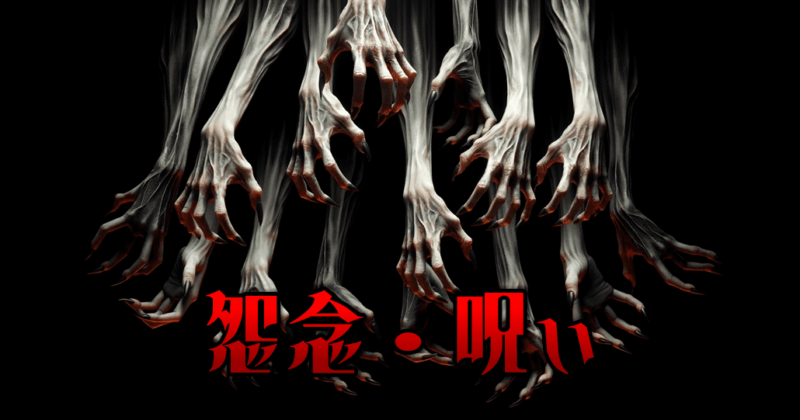

それゆえ、牛の首の話は、繰り返されてはならない事だが、話されてもならない話であり、呪いの言葉が付くようになった。

誰の口にも上らず、内容も分からぬはずであるが、多くの人々が「牛の首」の話を知っている。

物事の本質をついた話は、それ自体に魂が宿り、広く人の間に広まっていくものである。