不況の煽りを受けて、20年ほど勤めていた工場が倒産した。

退職金なんて贅沢なものは無く、身の細る思いをしながら職安所に日参して、ようやく警備会社の警備員募集にありつけた。

俺の派遣先は競艇場だった。

その競艇場から最寄り駅まで歩いて10分程度の距離なのだが、途中で道幅の大きな道路を挟むため、要所に警備員を置くことにしていた。

俺の持ち場はその道路に架かる歩道橋の駅側口だった。

季節は冬、しかも朝早くから、駅の方からむさくるしいオッサンの群れがゾロゾロとやって来る。

みんな、一山当ててやろうと、白い息を吐きながら目を血走らせていた。

俺:「おはようございます。競艇場へ向かわれる方は、こちらの歩道橋をご利用ください!」

平日の朝からバクチに打ち込むような人種だから、このオッサンたちはまず交通ルールを守らない。

横断歩道の無いところを勝手に渡ろうとするし、横断歩道があっても車の姿が見えなければ信号を無視して渡ってしまう。

無事に渡りきれるのならそれでもいいが、足許のおぼつかないじいさんまでもが無理して渡ろうとする。

その結果、ドライバーをヒヤッとさせたり実際に事故になったりしていた。

そのため市が来場者用に歩道橋を架け、競艇場事務所が警備員を置いて歩道橋の利用を呼びかけていた。

公営ギャンブル場を抱える市は金をたんまり持っているのだ。

しかし、これに食って掛かって来る人もいる。

道路を勝手に横断しようとしていたじいさんに注意すると、そのじいさんが血相を変えて怒鳴り返してきた。

「足腰の弱っている老人に歩道橋を上れって言うのか、このバカタレッ!」

そんなヨボヨボのじいさんがバクチにうつつを抜かしてんじゃねぇッ!・・・・・・と言いたかったが、クビになりたくなかったのでグッと堪えた。

仕方ないので、俺が付き添って横断歩道を渡らせている。

しかし、勝手に持ち場を離れるわけだから、付き添うたびに勤務評価が少し下がる。

警備会社にワケを話すが、聞いてはくれない。

警備会社も、バイト代を少しでもケチろうと必死だ。

その日も駅の方からむさくるしいオッサンの群れがゾロゾロとやって来た。

有名選手のレースがあるとかで、いつも以上に目を血走らせて鼻息を荒くしている。

俺:「おはようございます。競艇場へ向かわれる方は、こちらの歩道橋をご利用ください!」

ここに配属されてから2ヶ月、粗方の人が歩道橋を利用してくれるようになったが、それでもまだ道路を勝手に横断してしまう人がいる。

ニタニタとイヤらしく笑いながら「今日も付き添いをお願いできるかのう」と催促してくる、例のじいさんもそのひとりだった。

このじいさんは、俺が内心嫌がっているのを承知の上で、わざと付き添いを頼んでくるのだ。

付き添った後で持ち場に戻ると、駅の方から奇妙な男性二人連れがやってくるのに気付いた。

ひとりはボアのついた藍色の作業ジャンパーの男で、駅でもらった競艇新聞を思いつめた顔でチェックしている。

もうひとりはベージュのコートを着た、真面目なサラリーマン風の男だった。

二人はつかず離れず、ピタリと歩みを共にしていた。

しかしよく見ると、サラリーマン風の男の格好の酷さに驚いてしまう。

黒ブチ眼鏡のレンズにはヒビが入り、フレームもひしゃげている。

顔には殴られた後があり、青く痣になっていた。

泥塗れのコートも右肩の縫い目が破れている。

ケンカに巻き込まれたかのようだ。

こんな酷い格好をしているのに、周りの人間はサラリーマン風の男のことを全く無視している。

余りの酷さに放って置けず、彼に声をかけた。

俺:「あのぅ、大丈夫ですか?」

作業ジャンパーの男:「あぁ、何だ?オレになんか用か?」

俺の呼びかけに、作業ジャンパーの男が立ち止まって振り返った。

サラリーマン風の男も立ち止まるが、彼は俺に一瞥もくれず、無表情のまま作業ジャンパーの男をただ真っ直ぐ見つめていた。

感情のある人間なのか?と思うほど、彼は無表情に徹している。

俺:「何か用かって、あなたのお連れさんがこんな酷い怪我をしているじゃないですか?!」

作業ジャンパーの男:「・・・・・・オレに連れなんていねぇよ」

俺:「でもこの人・・・・・・」

そう言ってサラリーマン風の男を指差すのだが、作業ジャンパーの男は首を傾げて「誰もいないじゃないか」と歩き出してしまった。

サラリーマン風の男も無表情のまま、俺のことを無視して歩き出してしまう。

彼を呼び止めるが、全く反応が無い。

周りも俺のことを訝しみながら通り過ぎて行く。

もしかして、サラリーマン風の男が見えているのは俺だけなのか?!

ふと、そんなことを思いついてしまった。

そんなバカなことがあるものか!!と頭を振り払い、ただの気の迷いだ、サラリーマン風の男のことは忘れようと思った。

『アルバイト』と言う不安定な身分な上に、例のじいさんのお陰で勤務評価も低い。

この上、幻覚を見たと言ったら、クビになるのは間違いなかった。

今ここで、収入を断たれるわけにはいかないのだ。

だが、昼休みになって、歩道橋の競艇場側口の番をしている若いヤツに怪我をしたサラリーマン風の男を見なかったかと訊ねてみる。

自分はおかしくなってしまったのではないかと、不安で堪らなかった。

若いヤツ:「いやぁ、下りて来る人をずっと見てたッスけど、そんな人、見てないッスよ。何かの見間違いじゃないッスかぁ?」

10歳以上も年下のヤツからタメ口を利かれるのは、もう慣れたから別に構わない。

見てないと言われたことがショックだった。

もう本当に忘れよう、その方がいい・・・。

それに今日一日の仕事はまだ残っているのだ。

俺は気を取り直して午後の仕事に出た。

午後3時半を過ぎるとメインレースは終わり、競艇場の方からゾロゾロとオッサンたちが帰ってくる。

ホクホク顔の人もいれば、暗く俯いてしまっている人もいる。

懐を固く閉めて、辺りの様子を窺いながら逃げるように走って帰る人もいれば、「昨日の稼ぎがすっかりスッテンコロリンよ!」と、カップ酒を片手に仲間連れで楽しそうに帰る人もいた。

遊び終わった後の様子は人それぞれだったが、総じてつまらなそうにしている人の方が多かった。

笑う人よりも、泣く人の方が多い。

それがギャンブルと言うものなんだろう。

俺:「ご来場ありがとうございました。お気を付けてお帰り下さい!」

階段を下りて来る人たちにそう声をかけながら、何気なく歩道橋に目を遣った。

歩道橋の反対車線側、紺の作業ジャンパーの男が酷く思いつめた顔をして手前の手摺りにもたれかかっていた。

そしてその傍らには、あのサラリーマン風の男が立っている。

俺は愕然とした。

やはり俺にはサラリーマン風の男が見える。

自分の足場が崩れていくような不安に襲われた。

そのサラリーマン風の男が作業ジャンパーの男の背中を軽くポンッと叩く。

作業ジャンパーの男は手摺りの上にのぼり、道路に身を投げた。

中年女性が気付いて、悲鳴を上げる。

トラックが急ブレーキをかける。

間に合わない!

落下中にフロントガラスに当たって、男が手前の車線まで飛んできた。

アスファルトの上でバウンドして、仰向けに倒れる。

男はもう虫の息だった。

「うわぁー――――ッ!止まんねぇー――――ッ!」

背後から叫び声が聞こえてきた。

後ろから走って来たスクーターが男の顔を踏みつけてしまう。

”グシャリ”と嫌な音が鳴った。

「轢いちゃった!、轢いちゃったぁ!、轢いちゃったぁー――ッ!」

そう叫びながら、スクーターは走り去っていった。

野次馬たちが作業ジャンパーの男の周りを囲い始める。

『バカな男だ、かわいそうに、あんな惨めにはなりたくないものだ』と、みんな口々に勝手な事を言い出す。

俺は再び歩道橋に目を遣った。

サラリーマン風の男は歩道橋から作業ジャンパーの男を無表情のまま見下ろしていた。

しばらくして、彼が初めて表情を崩す。

それは、背筋が凍えるような冷笑だった。

俺は歯を食い縛り、叫びだしそうになるのを必死で堪えた。

そしてサラリ―マン風の男は、一陣の風と共に姿を消してしまった。

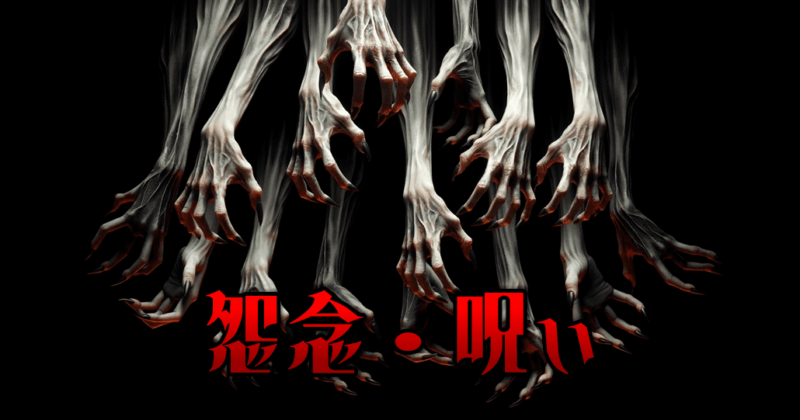

背後霊とか怨霊、祟りと言った単語が頭をよぎるが、凡人の俺に男の正体なんて分からない。

警察にも証言しなかった。

俺にしか見えないサラリーマン風の男がいて、彼が作業ジャンパーの男の背中を叩きました。

なんて言えるわけが無い。

事件は自殺として結論付けられ、引き続きスクーターの人物の行方を追っていると翌々日の新聞に載っていた。

それから半年後、歩道橋はフード付きの『全天候型』に改装された。

雨の日でも利用しやすいようにとの説明だが、要は自殺の再発防止のためだった。

しかも「障害者に優しいバリアフリー市政宣言」の一環とかで、歩道橋に屋外型エスカレーターまで付けた。

本当に公営ギャンブル場を抱える市は金を持っている。

というか、障害者までギャンブル漬けにしようという腹なのかと思わず疑ってしまう。

人間とは現金なのもので、エスカレーターが付いた途端にみんな歩道橋を利用するようになり、横断歩道を利用する人や道路を勝手に横断しようとする人は一人もいなくなってしまった。

そのため警備員はお払い箱となり、俺はクビを言い渡されてしまった。

勤務評価が低かったため、同じ歩道橋の番をしていた若いヤツのように、他の派遣先に回されることも無かった。

警備員勤めの最後の日、いつもの通り競艇場へ向かうオッサンの群れに挨拶をしながら歩道橋へと誘導する。

その群れに混じって、あのじいさんがよろよろと俺の方へ寄って来た。

じいさん:「ほぅ、エスカレーターが付いたのか。これを最初から付けておれば、役立たずな警備員なんぞ雇わなくても良かったのにのぉ!」

今日で最後だと知っているのだろうか、じいさんは俺の方を見ながらニヤニヤと笑う。

俺に歩道橋で渡るように注意されたのが、よほど腹立たしかったようだ。

じいさん:「お前さんに忙しいところを付き添ってもらうのは心苦しかったからのぉ、これで安気じゃなぁ」

じいさんが嫌味ったらしく俺の顔を下から覗き込もうとする。

俺の悔しがる顔を見てやろうと言う魂胆なのだろう。

じいさんを喜ばせてなるものかと、俺は無表情に徹した。

執拗に食い下がるじいさんの後ろに、ベージュのコートを着た男性の陰がチラッと見えた。

サラリーマン風の男:「ほら、おじいさん、後ろの人の邪魔になってますよ」

そう言って男性の顔を確かめる。

・・・あのサラリーマン風の男だった。

あの男が、今度はじいさんを無表情のまま見つめていた。

俺は固唾を飲んで、顔を強張らせた。

じいさん:「はぁ、誰もおらんだろが。お前、あれか?」

じいさんは指先を頭の横でくるくる回して、パッと手を広げた。

じいさん:「まだ若いのに、可哀想にのぉ」

じいさんはエスカレーターに乗り込み、「楽チンじゃぁ~」と子供のようにはしゃぐ。

サラリーマン風の男はその後ろをピタリとくっ付いて行く。

凡人の俺に男の正体なんて分からないが、あの男は付け狙った者に死をもたらす超常的な存在、死神なのかもしれないと考える。

もしそうだとしたら、次に命を落とすのはあのじいさんなのだろうか?

ならば、じいさんに一言、注意を・・・と思ったが、やっぱりそのまま黙っていた。

俺はまた明日から、職安所に日参しなければならない。

新しい職が見つからなければ、次に身を投げるのは俺だ。

今の俺は別の死神に睨まれているようなものだ。

これ以上、じいさんに構っている暇はない。